とみさわ昭仁

1961年、東京生まれのフリーライター。ブックオフ全国552店舗をめぐり、「日本一ブックオフに行く男」の異名を持つ。著書は『底抜け! 大リーグカードの世界』(彩流社)、『人喰い映画祭』(辰巳出版)、『無限の本棚』(ちくま文庫)、『レコード越しの戦後史』(P-VINE)など、そのほとんどがコレクションに関するものばかりという、プロコレクター。

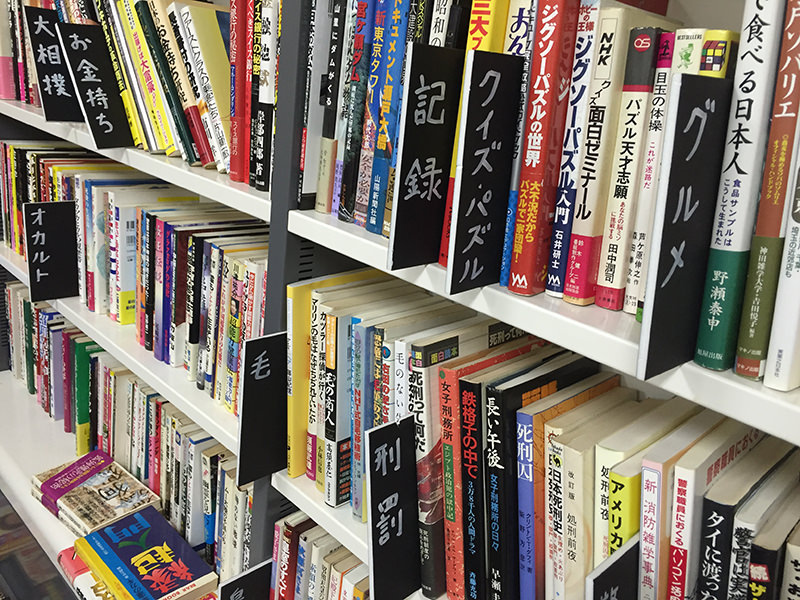

自分の趣味だけで作られた古書店

いまは家庭の事情で閉店してしまったのですが、2012年から2019年までの7年間、ぼくは神保町で「マニタ書房」という古書店を経営していました。

学生時代から古本屋通いをするのが好きだったので、完全に「趣味が高じて」というやつです。もちろんブックオフも大好きで、あちこちの店舗を利用していました。

最初に古書店を始めようと思い立ったとき、店には自分の蔵書を並べるつもりでした。ただ、それでは商品の数が足りない。そこで、店の開店準備期間中に関東近郊の古書店をまわり、自分が「おもしろい!」と思った本を仕入れることにしました。当然、それらの古書店の中にはブックオフも含まれます。

いや、むしろブックオフこそが、ぼくの古書店にふさわしい本がたくさん眠っている宝の山だと思えたのです。

ぼくがやりたかったのは、フリーライター・とみさわ昭仁がセレクトする、変な本の専門店です。ぼくはノンフィクションや実用書が好きなので、そうしたものを集めてジャンルごとに分類する。ただし、そのジャンルが他の店では見たことがないような分類になっている。それがマニタ書房です。

ぼくがマニタ書房に並べたいと思っているような実用書の古本は、古書の世界ではたいして価値のないものばかりです。だから、マニアックな古書店に行っても見つけられる機会はそう多くありません。

でも、そんな本がゴロゴロ眠っている場所がありました。それがブックオフです。

ブックオフのいいところは、古本を“古書的な価値で選別しない”ということでしょう。あらゆる本を公平に並べてくれる。たとえ流行遅れになった実用書であっても、です。これが、マニタ書房にとってはとてもありがたかったのです。

最初にぼくが巡回していたのは、自宅がある千葉県内と東京都内の店舗くらいでした。「BOOKOFF SUPER BAZAAR 松戸駅東口店」は在庫の量も膨大で、ずいぶんとお世話になりました。

都内では、秋葉原、池袋、新宿、渋谷、五反田といった町に大型店があり、これらもよく利用させてもらいました。古い実用書を探すためだけなら、こうした大型店を定期的に巡回しておけば十分に事足ります。

ところが、次第にぼくは遠方の店舗にも足を伸ばし始めました。新幹線を使って名古屋、大阪へ。しまいには飛行機で北海道や沖縄にも行ってしまうのです。なぜ、そんなことを始めたのでしょう?

それは「楽しくなっちゃったから」なのです。

古本よりも、古書店よりも、ブックオフが好き

さすがに同じ店ばかり行っていると、なんとなく飽きてきます。それで、いつも行っている店よりもちょっと遠くの店まで行ってみる。ほんの気まぐれです。

当時、ブックオフは日本全国に900店舗ほどあり、とくに都内には数多くの店舗が集中していましたから、いくらでも新しいブックオフと出会えるわけです。

そのうち、初めて来たと思った店が、すでに訪問済みだったりすることが起こり始めます。もう50店舗を超えたあたりから、どの店に行ったかが覚えきれなくなってくるのです。

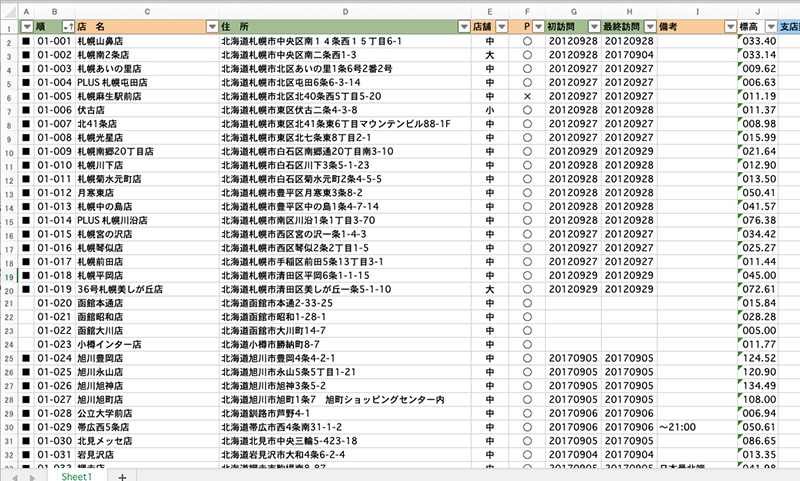

そこで、根っからの記録魔であるぼくは、ブックオフの公式サイトから全店舗のデータをコピーして、チェックリストを作り始めます。訪問を終えた店はチェック欄を塗りつぶしていくのです。こんなことを始めたらもうダメですね。止まらなくなっちゃう。

都内128店舗(当時。以下同じ)をすべて踏破したら、次は千葉48店舗、その次は埼玉56店舗……というように、自宅から行きやすいエリアを塗りつぶしていきます。

それからちょっと休みが取れると「沖縄6店舗塗りつぶしの旅」とか「名古屋市内17店舗制覇の旅」とか、ぼくの行動はエスカレートしていきます。

あと、これを人に話すと100%笑われるんですけど、ぼくの「ブックオフ全店舗リスト」には、それぞれの店舗がある土地の「標高」も記入してあります。

いまは便利な時代で、住所を入力すると標高を教えてくれるサイトがあるんですね。そこにすべての店舗の住所を入れて標高を割り出し、エクセルで作ったリストに入れてソートすると、日本でいちばん高い場所にある店舗といちばん低い場所にある店舗がわかります。

いちおう書いておくと、いちばん高い場所にあるのが山梨県の「BOOKOFF富士吉田店」で標高821.92m。いちばん低い場所にあるのは新潟県の「BOOKOFF新潟河渡店」でマイナス1.95mです。

もちろん、それを知ってしまったら現地に行くしかないですよね。もはや、古本を探しにいくという目的はどうでもよくなって、ただ未知のブックオフに行ってみたい、そんな謎の情熱に取り憑かれてしまったのです。

2020年6月現在で、ぼくが訪問済みのブックオフはトータルで552店舗になりました。

おそらく、社員の方でもこれだけの店舗をまわった人はいないでしょう。ブックオフのメディアでこんなことを言うのもなんですが、我ながらどうかしています。

営業している店に行くのは当然のことながら、ぼくは閉店した店にも行きます。

意味わかりますか? たとえ閉店したとしても、まだ店舗の跡地が残っているなら、それはブックオフだというのがぼくの認識です。

その反対に、オープン前のブックオフにも行ったりします。

たとえば 「BOOKOFF稲毛マルエツ店」は2013年の7月13日にオープンしたのですが、それが待ちきれず2週間近く前にマルエツまで行って、開店準備の様子を見物しました。

愛しのブッコロール

初期の頃のブックオフは、赤・青・黄の3色をイメージカラーにしていましたよね。ぼくはこれをトリコロールならぬ「ブッコロール」と呼んでいます。

このカラーリングには、「遠くから見てもそこにブックオフがあるのがわかる」という利点があります。

逆に言えば、どんなに不思議な形状をした建物でも、外壁をブッコロールにさえ塗ってしまえば、それはブックオフになるのです。ぼくが日本中のブックオフを訪ねてまわっていた背景には、そんなおもしろい物件との出会いを求めていた、という側面もあるでしょう。

遠方のブックオフを訪ねて行く際には、事前にGoogleのストリートビューで外観を確認しておくことが多いです。その方が目的地に素早くたどり着けるからですが、2014年に「BOOKOFF山梨双葉響ヶ丘店」を訪ねたときは、その準備をせずに住所だけを頼りに向かいました。

道がひらけてあの外観が現れたときは、非常にびっくりしましたね。

おもしろい本と出会えるブックオフでの楽しさが、このカラーリングへの偏愛に変わり、やがてブックオフどころか古書店ですらないのに、3色に塗られたものを見るだけでグッとくるようになりました。

自宅の近くにある公園にはブッコロールなブランコがあって、いまでも通りかかるたびに見てしまいます。

人間ブックオフに出会ったこともあります。

暖かくなり始めた春の日曜日、多摩川の河川敷にある茶屋で友人と昼間からビールを飲んでいたら、すごいシャツを着たお客さんに遭遇したのです。

まったく知らない人だったのですが、我慢できずに声をかけ、ぼくが熱烈なブックオフのファンであることを話し、写真を撮らせてもらいました。それがこの写真。

形を変えながらも続くブックオフ

最初に書いたように、マニタ書房は2019年の4月で閉店しました。

仕入れのためにブックオフ巡りをすることはもうないと思いますが、古本を漁るのは相変わらず大好きなので、移動中にブックオフを見かければ、つい入ってしまいます。

7年間、日本中のブックオフを見てきてわかるのは、いまブックオフは小さな店舗が減り、かわりに「BOOKOFF SUPER BAZAAR」や「BOOKOFF PLUS」のような大型ショップが増えているということです。

これはこれで、ぼくはおもしろいことだと感じています。

ぼくが尊敬する生物学者の福岡伸一氏は、生物の営みを「動的平衡(どうてきへいこう)」という言葉で表しました。これは、生物が自らの細胞を消滅させながら、同時に新しい細胞へ置き換えることで、トータルで自己の姿を維持しているという考え方です。

ぼくは、ブックオフにもこの動的平衡が当てはまると思うのです。

赤・青・黄のブッコロール店舗は減り、いまは濃紺とオレンジにカラーリングされた店舗が中心になってきています。

それもいいでしょう。店が広くなれば品揃えも変わるし、消費税率が変われば値付けも変わります。ぼくは、常に現在のブックオフを楽しんでいこうと思います。

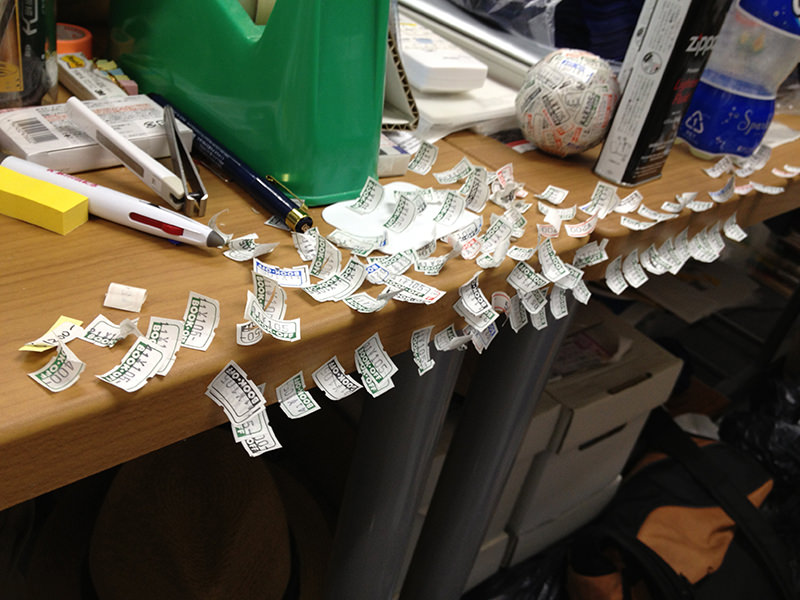

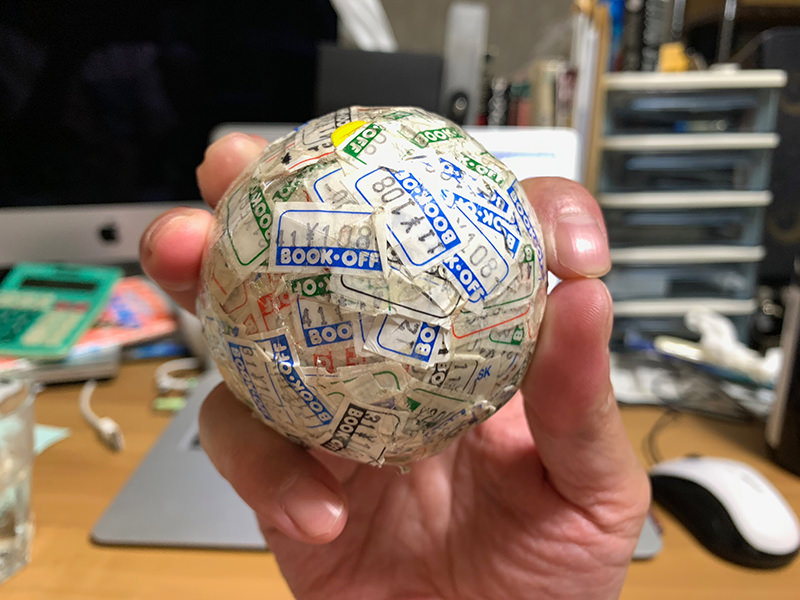

ただ、できれば変えて欲しくないのは値札のシールですね。

あれが剥がしづらいと嫌がる人も多いようですが、ぼくはアレ、好きなんです。これまでブックオフで買った本から剥がしたシールは全部丸めて貼り付け、ボールにして育てているからです。

これが現在は直径8センチまで成長しました。今後、少しペースは落ちるだろうけれど、大切に育てて行くつもりです。

TEXT&PHOTO:とみさわ昭仁

※日本でいちばん標高の低い店舗について、公開当初は愛知県の「BOOKOFF大治店」(マイナス0.15m)と掲載しておりましたが、 正しくは新潟県の「BOOKOFF新潟河渡店」(マイナス1.95m)でした。お詫びして訂正いたします。

【とみさわ昭仁さんの関連記事】

この記事はおもしろかった?