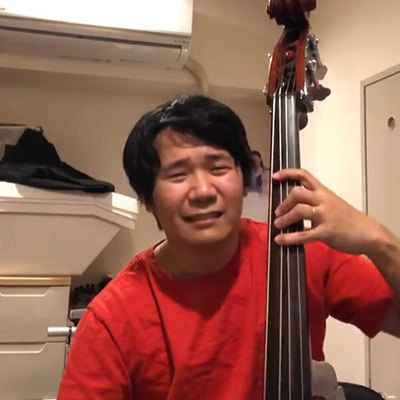

劔樹人(つるぎ みきと)

漫画家、ベーシスト

1979年新潟県生まれ。エレクトロ・ダブ・バンド「あらかじめ決められた恋人たちへ」のベーシスト、漫画家。ロックバンド「神聖かまってちゃん」 のマネージャーや、音楽プロデュース業を経て2014年にイラストエッセイストの犬山紙子 さんと結婚。自伝的コミックエッセイ『あの頃。男子かしまし物語』 (イースト・プレス)が2021年に映画化された ほか、著書に『高校生のブルース』(太田出版)。『今日も妻のくつ下は、片方ない。 妻のほうが稼ぐので僕が主夫になりました』(双葉社)。『敗者復活のうた。』(双葉社)など。狼の墓場プロダクション所属。

「日々の暮らしの中で、BOOKOFFにいる時間が一番好きだ」

多くの人にとって、ブックオフとはどういう存在なのだろう。色々あるだろうが、「日々の暮らしの中で一番好き」といえば、流石に大袈裟と思う人もいるかもしれない。しかし私には、確かにそんな時期が存在していた。

2002年、就職氷河期にノイズバンドで売れようとしていた私たち

今からおよそ20年前の2002年のこと。

22歳で大学を卒業した私は、就職をせず、バイトをしながらバンド活動をしていた。

20歳の頃に、音楽サークルの先輩とバンドをはじめ、曲を作ったりライブをしたりするようになった。一方で大学院進学という目標もあったのだが、そちらは学力が及ばず不合格だった。

私は潔くバンド活動に専念し、音楽で成功することを夢見て就職活動はしないことにした。

ちなみに私たちがやっていたのは、超絶アンダーグラウンドなノイズバンドだった。就職氷河期で不安に包まれていた時代に、それでよく「音楽で成功したい」なんて大それたことを思えたものだが、CDが売れていて、音楽にまだ夢のある時代ではあった。

ただ、そのバンドでの活動は、画期的に楽しくない、むしろ辛くて仕方ないという問題を抱えていた。

当時の私は、月~金曜はフルタイムのバイトで環境調査をやっている会社の仕事をし、土日はバンドでスタジオ練習という日々を送っていた。

毎週、金曜の仕事が終わると、私はその足でバンドの機材車であるハイエースに乗り、片道1時間くらいのところに住んでいた、2つ上の先輩であるリーダーを迎えに行き、近所に住む彼女の家まで送る。リーダーの顔を見ることで、バイト生活が、バンド生活に切り替わる瞬間だ。

顔色を伺いながら音を出し始めるが、何かのきっかけで怒り出し、不機嫌の理由が明らかになると同時に、その原因であるメンバーの誰かが標的となって責められ始める。

前回やった曲をちゃんと覚えていない、音に積極性がない、手を抜いている……など、その理由は様々だが、概ね理不尽である。その説教は数時間続き、怒られているメンバーの人格否定にまで至り、誰かに飛び火したりしながら徹底的に追い詰められる。そのうち、「それでも、お前たちには期待してるから一緒に頑張ろう」という論調になり、次第に場が緩んでゆく。

当時はそんな言葉もなかったが、今思えばこれは典型的な、教科書通りのモラハラ。DV加害者のやり口とも通じるものがある。

みんな疲弊しきったところでやっと本格的に練習が始まる。なんとか終わる頃にはすっかり夜である。

メンバーたちは各々家に帰り、唯一実家暮らしのリーダーは、近くに住む彼女の家に行く。

日曜は土曜よりは穏便な日が多く、その分徹底的に練習をする。リーダーがフレーズを考えたいというので、私たち残りのメンバーで同じ演奏を繰り返し続けていたら、手が痺れて動かなくなったこともあった。時計を見たら、2時間同じフレーズを弾き続けていた。

土曜はメンタルがやられ、日曜はフィジカルがやられるのである。

才能があり、カリスマ性もある魅力的な先輩だった。この人についてゆけば必ず成功できる、と思わせてくれるところもあった人ゆえに、私たちはどんなに苦しくても離れられなかった。

日曜の練習の後には、なぜかメンバーみんな、機材車のハイエースでリーダーを実家まで送り届けなければならないという暗黙の了解があった。

片道1時間くらいの道のりはそこそこ遠く、送り届けるとだいたい夜の22、23時くらいになっているのだが、そこでついに私たちはリーダーの重圧から解放されるのであった。

「じゃあ……ブックオフ行きますか!」

前置きが長くなったが、1週間の中で私にとって一番解放される時間が、リーダーを送った帰り道にある喜連瓜破(きれうりわり)(※1)のブックオフだったのである。

※1「喜連瓜破(きれうりわり)」

大阪市平野区にある駅の名前

ブックオフが解放と自由の象徴だった

みんなでブックオフに行こうと決めた途端に、夜道を走るハイエースの中はワクワクする気持ちに満ちた。

ブックオフで過ごす時間は当時の私にとって唯一の楽しみであり、自由の象徴だった。

リーダーを送っているうちから、むしろスタジオで練習している時から、既に頭はちょっとブックオフのことを考えているようなところもあったと思う。

当然のように貧乏だったので、買うのは100円本だったり、文庫版の名作マンガだったりと些細なものだった。店にいる時間もだいたいいつも、15分やそのくらいだったと思う。

しかし家に帰り、疲れて寝たらまた1週間の仕事が始まる、というそんな気持ちを、15分だけでも忘れることができた。

あの時、喜連瓜破にブックオフがなかったらどうしていたのだろう。他の何かが代わりを果たしてくれたのか。ブックオフなしで自分はあの日々をやり過ごせたのか。そんなことを考えながら当時を思い出すのだった。

同志との出会い。喜びを共有する喜びに触れるのもまたブックオフ

その後、私は松浦亜弥さんとの出会いをきっかけに、ハロー!プロジェクト(※2)に熱中するようになる。

※2「ハロー!プロジェクト」

アップフロントグループ系列の芸能事務所に所属する女性アイドルグループ・女性タレントの総称、またはメンバーのファンクラブの名称。略称はハロプロ

すっかりアイドルオタクになってしまったのである。

日曜の夜のブックオフ以外にも日々の楽しみが出来た私には、辛いバンドに無理矢理未来を託し、依存する必要が無くなっていった。

2004年、先の見えないバンド活動とバイト生活への不安がピークに達し、私はバンドを辞めて就職した。辞めるのもかなり大変だったのだけど。

仕事の後や週末は、ハロプロを通じて出会った友人たちと過ごすことが多くなったのだが、この人たちもブックオフのヘビーユーザーだった。

よく車に乗って、大阪市内の様々なブックオフまで行った。

西野さんという友人は、ブックオフでハロプロ系の写真集を大量に買っていた。

彼は実家住まいだったのだが、重い写真集の買いすぎで、家の床が抜けそうになったという。

小釣さんという人は藤本美貴さんが好きで、藤本さんがモーニング娘。に加入する前、ソロで発売した5枚のシングルをブックオフで見つけると、「俺がサルベージする」と言って必ず買っていた。今でこそ握手券目当てのCDシングル複数枚買いは珍しくなくなっているが、ブックオフで中古の複数枚買いは世にも珍しかったのではないか。

ブックオフでどんな本をチョイスするかは、その人のセンスが出るものだ。

大量の中古本の中から、どんなレア本を探し出すか。思えば当時の私たちはそれを競い合い、お互いを笑わせ、楽しんでいたのである。

何度か、ブックオフツアーを開催したこともあった。

車で1日かけて、何件ものブックオフをはしごするのだ。

私は不参加だったが、中部、四国地方のブックオフツアーが決行されたこともあったので、みんなのブックオフに対しての本気度が伺える。

今でも思い出す、喜連瓜破のブックオフ。

上京して渋谷で働き出した頃、よく通った渋谷のブックオフ。

結婚した当時頻繁に足を運んだ、中目黒のブックオフ。

思えばその時々の記憶に、それぞれブックオフがあるような気もする。

CDはサブスクリプションに、本は電子に、メディアのあり方は変わりつつある。

それでもCDでしか、本でしか手に入らないものを探しに、私は今もブックオフで時間を潰している。

TEXT:劔樹人

ILLUSTRATION:劔樹人

PHOTO:劔樹人、ブックオフをたちよみ!編集部

この記事はおもしろかった?