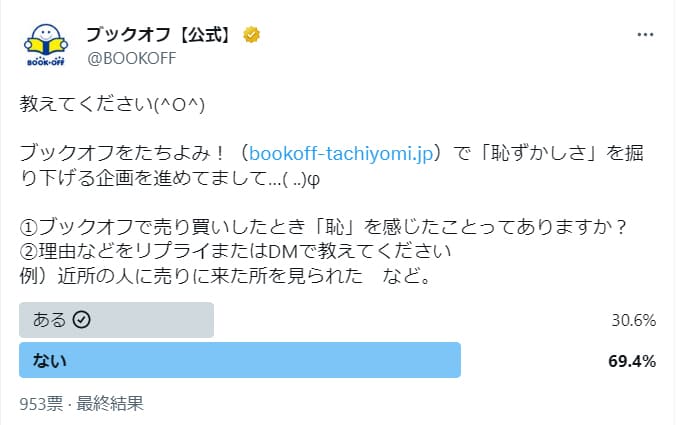

「ブックオフに行くのが恥ずかしい」と感じたことはありませんか?

SNSでは、「お金がないと思われたくない」や「売るときに趣味や推しがバレるのが気になる」、「思ったより高く売れなかったらどうしよう」など、さまざまな切り口から恥ずかしさを感じるという声が観測されます。

今回のテーマはそんなブックオフと「恥」の関係。お話を伺ったのは、ブックオフが全国に展開し始めた90年代に多感な時期を過ごし、思い入れもひとしおだと語る哲学者の千葉雅也先生。

千葉雅也

哲学者・小説家

1978年、栃木県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。専門は哲学、表象文化論。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。著書に『動きすぎてはいけない』(河出文庫、第4回紀伊國屋じんぶん大賞、第5回表象文化論学会賞)、『ツイッター哲学』(河出文庫)、『勉強の哲学』(文春文庫)、『意味がない無意味』(河出書房新社)、『デッドライン』(新潮社、第41回野間文芸新人賞)、『ライティングの哲学』(共著、星海社新書)、『オーバーヒート』(新潮社、「オーバーヒート」第165回芥川賞候補、「マジックミラー」第45回川端康成文学賞)、『現代思想入門』(講談社現代新書、新書大賞2023)、『エレクトリック』(新潮社)など。©新潮社

ブックオフが持つランダム性が露わにする、欲望のセンサー

――今回はネット上で散見される「ブックオフに行くのが恥ずかしい」という声を受けて、その正体に迫ろうという企画です。

千葉さん(以下敬称略):僕自身はそういうふうに感じたことがないんですが、具体的にどんな声が挙がってるんでしょうか。

――まず売る方についていえば、意気揚々と持って行ったのに買取金額がすごく安くて哀れに思われるんじゃないかとか、査定するスタッフさんに趣味嗜好がバレるんじゃないか、という声がありました。

千葉:ああ、それはそうですよね。自分の存在と関わりの深いものを外に持ち出して、他人から価値づけをされるわけですから。ある意味、人前で服を脱ぐようなものです。一種の自己開示と、それに対する評価がおこなわれている。

いちいち売り手の嗜好性を勘ぐったりはしてないだろうとは思うんですが、それがかえってこちらの想像を搔き立てる。「この漫画見てどう思ってるんだろう」っていう気持ちを加速させるのは、僕自身わかります。

――割合として多かったのが、「周りのお客さんからの視線が気になる」という声でした。

千葉:なるほど、それはもしかするとブックオフだからこそ、と言えるのかもしれません。

新刊書店であれば新しい本がラインナップの中心で、カテゴリーごとに分類・整理されていますよね。「今日はこれを買いにいこう」と明確な目的意識を持って来店する人も多いかと思います。一方ブックオフでは、多種多様な商品が集められている。カテゴリーごとに陳列されてはいるけれど、お客様からどんなものを買い取るかはコントロールできないですから、新刊書店にはないランダム性が強く出る。

つまり、お客さんが欲望のセンサーを働かせている姿がより顕著になるわけです。

――欲望のセンサー。

千葉:ランダムに集められた商品の中から自分の欲望を掻き立てるものを探すことは――「ディグる」と言ってもいいですが、わくわくする体験なわけです。しかしある意味、とても無防備な姿を晒すことにもなる。わくわくしている姿を他人に晒す気まずさ、それが「恥」の正体のひとつなんじゃないでしょうか。どこかクラブにナンパをしに行くような感じすらします。

ランダムでフラット、匿名的になっていく時代を象徴する存在としてのブックオフ

――ここまでお話を伺って、ブックオフが持つ「ランダム性」がひとつ重要な鍵になっているように思います。

千葉:そうですね。自分が少年時代に味わった“90年代的”な体験ともリンクするように感じます。

その頃、僕はオンラインでチャットをするのにものすごくハマっていたんです。深夜に知らない人と匿名でコミュニケーションをとるのが楽しくて。そのときのバーチャルな感覚は、今日の僕の仕事にも通底する、ずっと持ち続けているものだと思います。すべてが匿名でランダムにシャッフルされていく時代がこれから来るんだ、と感じていましたね。

一方でブックオフも書物が秩序から解放され、貴賤なくフラットな空間に散在する店として、共通するニュアンスがあります。

――改めて、千葉先生にとってブックオフとはどのような場所でしょうか。

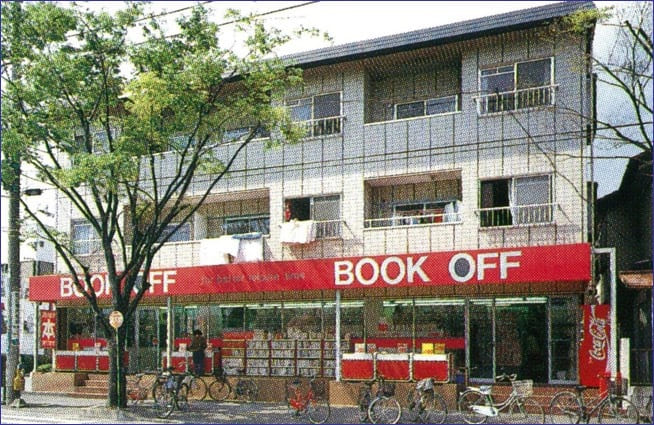

千葉:思い出深い場所ですよ。中高生の頃かな、家の近くにできたんです。僕にとっては世の中がより便利に明るく、よりフラットに匿名的になっていくなあ~っていう、90年代的青春の風景の一部といった存在です。

これは僕と同じ時代を過ごした人に共通する感覚なんじゃないかと思うんですが、ブックオフって「古本屋」さんではなく、あくまで「ブックオフ」なんですよね。それまでの「古本屋」とは一線を画す、別物といっていい存在だった。

――というと?

千葉:それまで日本各地の街にあった古本屋さんって、放課後にふらっと寄るようなところじゃなかったんです。今ブックオフに並んでいるようないわゆる「古本」も売ってはいましたけど、古いことによって価値が生まれている「古書」がメインだったように記憶しています。街の片隅でおじいさんが1人でやっているようなね。

ところがブックオフでは、ついこの間発売したばかりの本がすぐ店頭に並ぶ。チェーン店が立ち並ぶ繁華街や街道沿いにあって、誰でも気軽に入れるポップさがあった。

とにかくつい最近発売された本が安く買える場所があるということは、お金のない学生の自分たちにとってとても有意義なことでした。少年時代の僕は、『STUDIO VOICE』などカルチャー系の雜誌のバックナンバーを探しにいった記憶がありますね。

――ブックオフに感じる「恥」の内訳のひとつとして、「クリエイターにお金が還元されないこと」に気が咎めるという声もありました。

千葉:なるほど、すごく現代的な感覚ですね。僕がブックオフに通っていた頃はそんな発想のない人が大半だったと思いますよ。出版業界も強力でしたし、CDがミリオンで売れる時代だったからというのはあるでしょうね。

現在では「クリエイターに還元する」っていう意識が非常に強くなってきているのを感じます。僕たちが若い頃って「安く買えてラッキー」くらいのもんでしたから、ちゃんとしてるなーと感心しますね。

一方で、活動をやめたミュージシャンや、廃盤・絶版になった作品に興味を持ったときにはブックオフをはじめとした中古市場に頼ることになるし。やはりブックオフは安価に文化的なものを広げる役割を長らく担ってきたわけで、この国のカルチャーの歴史において非常に重要な存在といえるんじゃないでしょうか。

ブックオフでは、人間を見つめる勇気が試される。そこにも恥がある

――先ほど「匿名」という言葉が挙がりましたが、これもブックオフを語る上でなぞらえて考えられるものでしょうか。

千葉:そうですね、ブックオフ自体がインターネット的で匿名性の高い空間だと思います。先ほど話したチャットの話もそうですが、匿名性が担保されているからこそできるあけすけな話題や、円滑になったコミュニケーションがあります。そうした「匿名だからやれるようなこと」を、生身で・実店舗でやってるのがブックオフで、だからこそ「恥」が生まれてしまうと言えるのかもしれませんね。

千葉:ちょっと極端な例ですが、セックスの最中ってある意味でどんどん匿名の存在に近づいていく。ただの動物、肉の塊に近づいていく行為だとも言えると思います。ただ、完璧に匿名の存在にはなりえない。どうしようもなく人間同士ですから、行為の中でふといつもの自分に立ち返る瞬間がある。匿名の存在と名前を持った存在としての自分を高速で行き来する、それにエロティシズムを感じるのかもしれません。

ブックオフでいえば、わくわくに身を任せて無我夢中になり、匿名の存在に近づいていく時間と、周囲に人の気配を感じてふと人間としてのアイデンティティに立ち返る瞬間、その振れ幅に「恥」を感じる、というのがあると思います。

――しかし言い換えれば、己の趣味嗜好と向き合うことはとても生々しく、自己の本質に迫る行為なのだなと。

千葉:「そもそも、恥とはいったい何なのか?」って話になってきますよね。恥って不安や恐怖と似てるんです。欲望に従うと我を忘れる。ただ、完全に自失するわけではない。先ほども言ったように、理性が時折戻ってくる。そのせめぎ合いを見られるのが恥ずかしいということなのかも。

――ここまで恥を感じる側の話をしてきたんですが、逆に「辱める」立場のことも考えておきたいです。というのも、一般論として誰しもが他人をどこか値踏みするような、意地悪な視点を持ちうるんじゃないかと。その視点なしに「ブックオフに行くのが恥ずかしい」という思いは生まれ得ないのでは、ということです。

千葉:そうですね。当たり前ですがブックオフで売っているものは全て誰かが買ったもので、つまり”あえて”選ばれたものですね。

冷やかしたりとか意地悪な意図はないんだけれど、そういったものに対してどこか「クスクス」みたいなニュアンスを抱いてしまうことは誰しもあるわけです。そして、自分が見られていないかなと意識するということは、自分も見てしまっているということ。そういうところに向き合わされる場所ですね、ブックオフは。人間を見つめる勇気のいる場所かもしれません。

ブックオフに置いてある商品はすべて「あえてこれなんだ」という選択の結果なんですよ。置かれているものそれぞれに売った人のフェティシズムや欲望が宿っている。

――ブックオフと“恥ずかしさを感じる気持ち”の関係性は?

千葉:それを楽しむ場所ということなんじゃないですかね。ブックオフというのは。

――公然と恥を楽しむことができる場所である、と。

千葉:そうですね。自分の中の恥と対峙することを楽しむのが、ブックオフの醍醐味といえるのかもしれません。入店の際には人間を見つめる勇気が試されますね。自分のことも、目の前の商品を売った誰かのことも。

――本日はありがとうございました。最後に何か、言い残したことがあれば。

千葉:自分の本を買うのであれば、新品で買ってもらえると有難いです(笑)。

まとめ

ネットの声を拾って考えはじめたら、思いのほか深度を伴う内容になった今回の取材。

商品と、ひいては自分の趣味嗜好と向き合うときに起こる「わくわく」と自意識のせめぎあいこそが「恥」の正体のひとつなのかも、という一旦の決着に至りました。

それはある意味で自己存在の根幹に関わるもので、そんな体験が日本各地の繁華街やロードサイドで起こっていると思うと、改めて「ブックオフ」の存在について深く考察したい気持ちになります。 日常の中にあるブックオフの非日常性に気付いてしまった今、早くブックオフに行きたくて、たまりません。

TEXT:ヒラギノ游ゴ

PHOTO:ブックオフをたちよみ!編集部

【心の内を冒険しよう! ブックオフで考察を楽しむ記事はコチラ】

この記事はおもしろかった?